主な研究内容

海野-藤澤研究室

生体関連分子の構造を調べる強力な研究手段のひとつにラマン散乱などの振動分光があります。分子振動は分子構造や分子の周辺環境の変化などに敏感であり、他の手法では得られない構造情報を得ることができます。私たちは共鳴ラマン分光法や低温ラマン分光、ラマン光学活性分光などをさまざまな光受容タンパク質に応用し、その光反応機構の解明などを行っています。

ラマン散乱などの振動分光を用いた光受容タンパク質の研究

BLUF Proteins

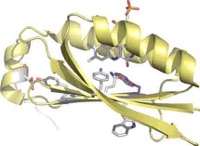

Photoactive Yellow Protein (PYP)

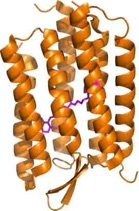

研究対象とする光受容タンパク質としてはp-クマル酸を発色団としてもつPhotoactive Yellow Protein (PYP)、レチナールをもつバクテリオロドプシンやNaイオンポンプロドプシン、ハロロドプシンなどの微生物型ロドプシン、カロテノイドをもつオレンジカロテノイド蛋白質(OCP)、開環テトラピロール(ビリン)を有するフィトクロムやシアノバクテリオクロムなどがあります。

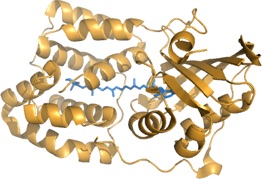

Bacteriorhodopsin

新しい分光手段の開発と応用

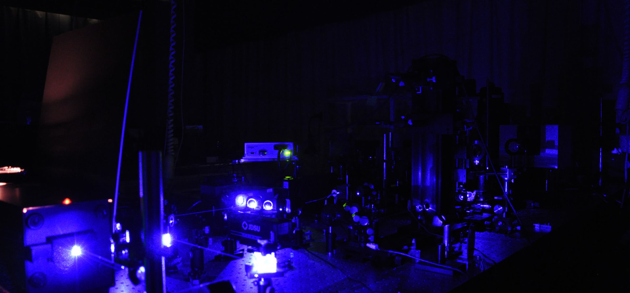

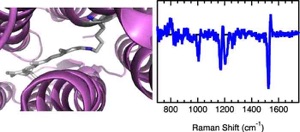

私たちの研究室では新しい装置の開発にも取り組んでおり、中でもラマン光学活性分光(Raman Optical Activity, ROA)と呼ばれるキラルな分子の構造解析に威力を発揮する装置の開発とその応用に力を入れています。特に私たちの研究室では励起光として近赤外光を用いた近赤外ラマン光学活性分光装置を独自に開発し、さまざな色素タンパク質に応用しています。例えば近赤外ラマン光学活性分光を光受容タンパク質に応用することでタンパク質中に存在する発色団のROAスペクトルを測定することができ、タンパク質環境中における発色団の構造的な歪みに関する情報が得られることを明らかにしてきました。現在、色素分子のROAスペクトルを測定できるのは世界でも佐賀大学だけで、最先端の研究を展開しています。また可視光励起のROAを用いた小分子ペプチドの構造解析やスペクトルの帰属にも取り組んでいます。

バクテリオロドプシンの活性部位構造とROAスペクトル

Orange Carotenoid Protein

陶磁器の非破壊分析技術の開発と有田焼などへの応用

佐賀大学の位置する佐賀県には有田焼で知られる陶磁器の産地があります。私たちは地域に密接な研究テーマとして、陶磁器の非破壊分析に関する研究にも取り組んでいます。文化財として重要な古陶磁器の分析や製品としての陶磁器を検査する場合、化学的に原料を抽出するなどの“破壊”を伴う検査法は適用できず、“非破壊”での検査が必要となります。私たちはラマン分光法や発光分光法とよばれる光を用いた技術を基盤とした新しい非破壊分析法の開発に取り組んでいます。現在までに、陶磁器の表面を覆うガラス層である釉薬について、その焼成状態を非破壊分析する技術などを開発してきました。

陶磁器のラマンスペクトル測定の様子